肩甲骨はがしとは肩甲骨の動きを良くすることを言います。名前だけが先走って実際は何を目的にどんな事をするのか?分かっていない方も多いのではないでしょうか。

肩甲骨は筋肉で支えられていますので肩甲骨の動きが悪いということは肩まわりや背中、首に繋がる筋肉全てが凝り固まっているということになります。

肩甲骨をはがしはこの凝り固まっている筋肉をほぐす目的があります。そう、肩こり首こり背中こりの解消にとても効果的なのです。誰でも簡単に出来ますので是非実践してみてくださいね。

肩甲骨の動きチェック

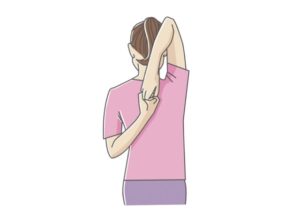

自分の肩甲骨はよく動くのか?はがれているのか?まずは動きをチェックしてみましょう。やり方は簡単!

背中で手を繋いでみましょう。

右手は上から左手は下から背中に手を回して手を繋げられるでしょうか?左右交代でも同じくやってみましょう。

これには肩甲骨の上方回旋と下方回旋の動きが必要になります。更に肩の外転や肩甲骨の内転などの動きもスムーズでないと手が繋がりません。

左右両方手がしっかり繋げられれば肩甲骨の動きは問題ありません!指先が触れるかどうかというギリギリであれば要注意。全然繋がる気配がなければ肩甲骨の動きが悪いでしょう。左右どちらかだけ出来なければ、肩甲骨の動きに左右差がありバランスが良くありません。

肩甲骨を固定する筋肉

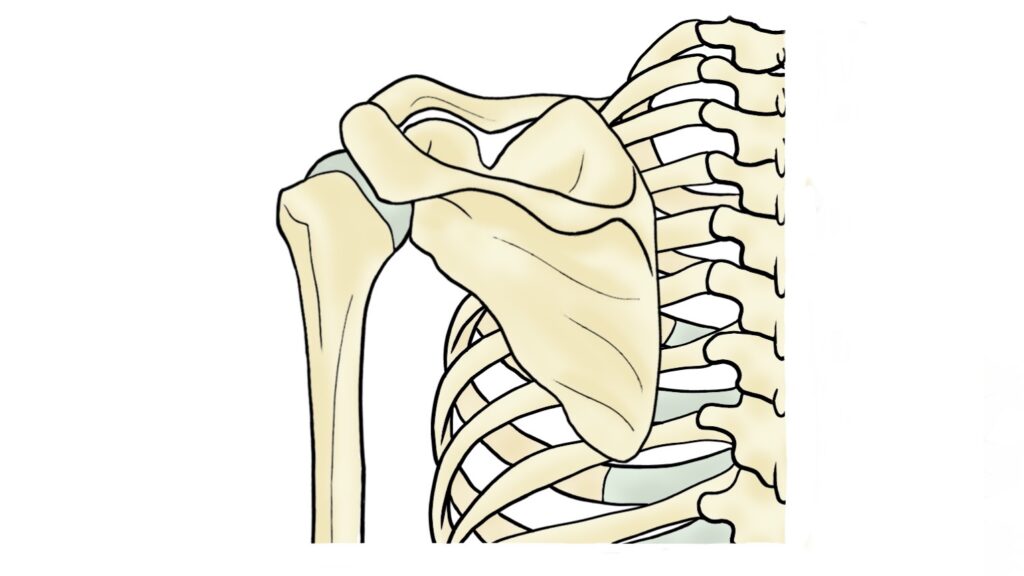

肩甲骨は筋肉の動きに合わせて胸郭(肋骨)の上を滑るように動きます。

肩甲骨と胸郭は肩甲胸郭関節という関節名が付いていますが、他の関節とちょっと違います。一般的に関節というと骨と骨が連結し靭帯でしっかりと繋がれていますが、肩甲胸郭関節は平面に乗ってる形になり筋肉を介し筋肉だけで支えられている関節です。解剖学的な関節ではなく機能・生理学的関節なのです。

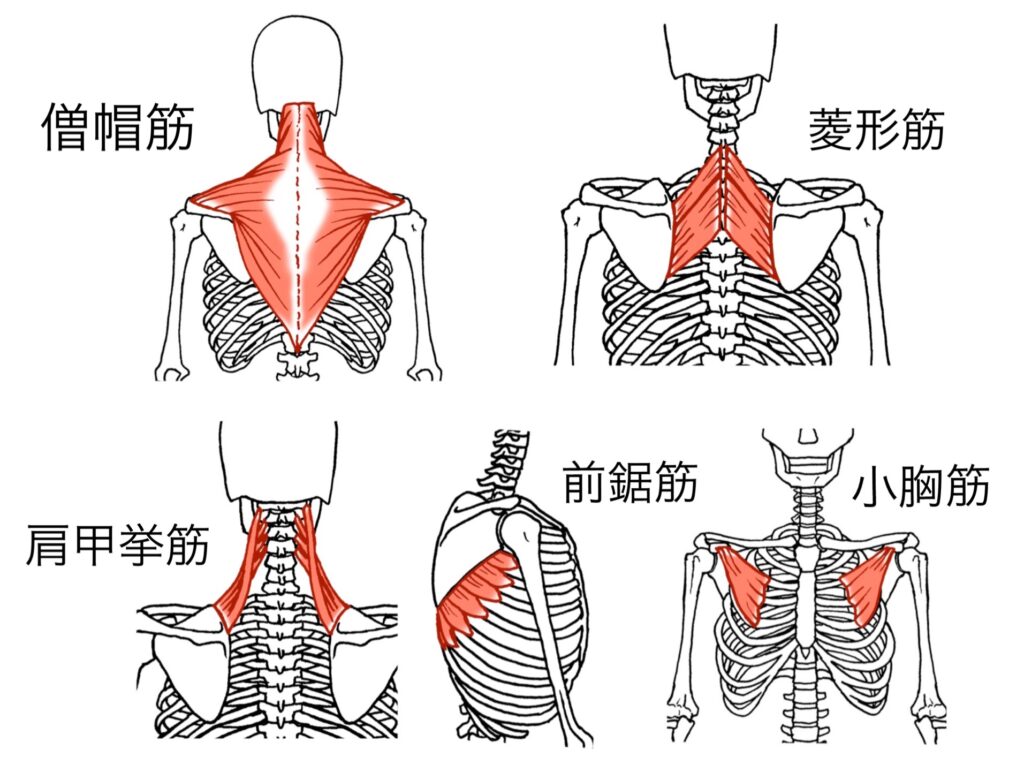

肩甲骨の動きを左右する筋肉は以下の5つ。

- 僧帽筋

- 菱形筋

- 肩甲挙筋

- 前鋸筋

- 小胸筋

これらが肩甲骨に付着し、かつ肩甲骨の動きに深く作用している筋肉です。

肩甲骨をあまり動かさずに生活を続けていると肩甲骨周辺の筋肉が血流不足になり質の低下、筋膜同士の癒着を起こします。その結果、筋肉の柔軟性が失われ肩甲骨がスムーズに動けなくなってしまうのです。

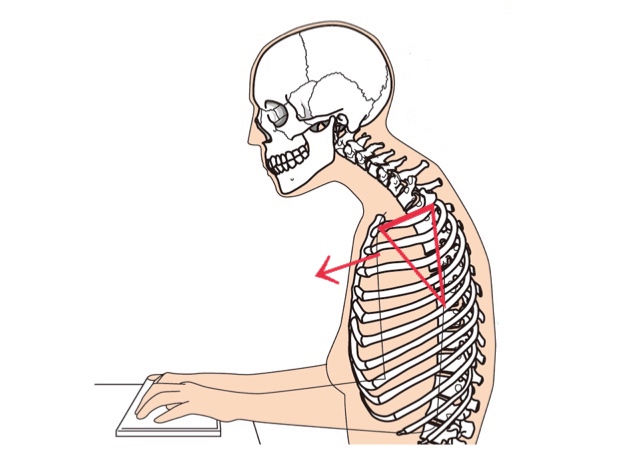

人は腕を後ろより前に伸ばして作業をすることが圧倒的に多いですよね。その体勢で肩甲骨が固定されるので背中や肩が丸くなり肩甲骨が外転する形で固定されてしまいます。

前鋸筋と小胸筋は短縮し、僧帽筋と菱形筋は伸張によって固定されます。さらに肩に力が入っていると肩甲挙筋も短縮します。

筋肉は状況に応じて縮んだり伸びたりできる状態が理想的です。肩甲骨を固定させてしまっている筋肉の柔軟性を取り戻すことが肩甲骨はがしの一番の目的なのです。

簡単!肩甲骨はがし

「肩甲骨はがし」と聞くとなんとなく難しそうですが、実はこれから紹介する簡単な体操の繰り返しではがれます。根気よく肩甲骨を動かし筋肉の柔軟性を取り戻しましょう。筋肉の柔軟性を取り戻すためには次の2点が重要です。

- 筋肉へ弛緩する指令が出ること。

- 筋肉内の血流が回復すること。

固定された筋肉は弛緩する指令が出にくくなっています。力を抜いているつもりが無意識に力が入っている状態です。体操を毎日繰り返すことで少しずつ緩める指令が出るようになり、そこから徐々に筋肉が動き出します。筋肉が動き出したらあともう少し。少しずつ血流が回復し、血流が回復することで筋肉の質が徐々に回復するのです。

大切なのはこれ以上固定されないよう毎日繰り返し動かすことです。癒着が進んでいる人ほど頑固ですが、組織は絶えず代謝を繰り返しているので続けていくことで必ず改善します!

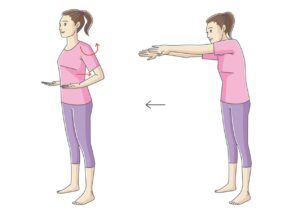

【肩甲骨の内転外転】

まずは肩甲骨を開いたり寄せたりする内転外転の動きです。肩に力が入らないように気を付けてくださいね!

- 体の前で腕を伸ばし手の甲を合わせます。

- そこから肘を後ろへ引いて肩甲骨を寄せます。

- 肩甲骨を開いて寄せるを10〜20回繰り返しましょう。

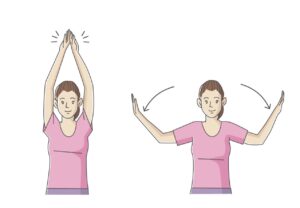

【肩甲骨の上方下方回旋】

次は腕を上げたり下ろしたりする時に回転するように動く回旋の動きです。肘を下げた時には肩をストンと落とすようにしましょう。

- 掌を外に向けてうでを上に伸ばします。

- そこから肘を下へおろします。

- 腕は出来るだけ後ろへ引いて肩甲骨を寄せるようにしながら上下運動を10〜20回繰り返します。

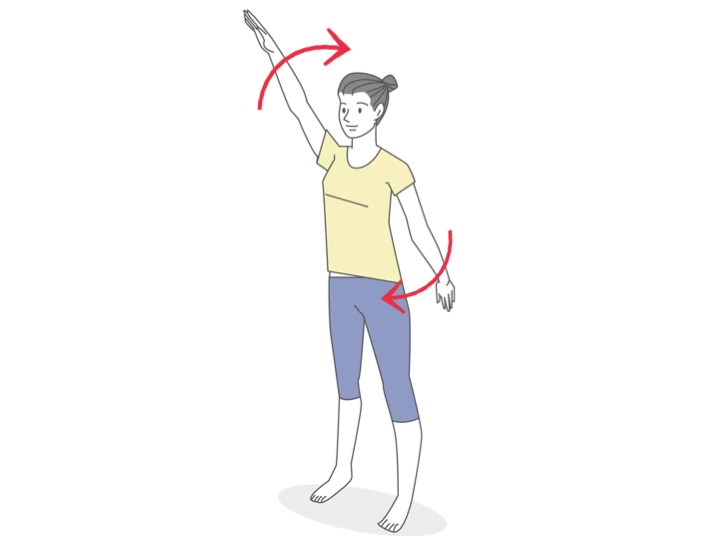

【肩甲骨回し】

最後は全体的にまんべんなく動かします。特に後ろへ大きく回すようにしましょう。

- 両手を背泳ぎするように大きく後ろへ回していきましょう!

- 掌は外へ向け、出来るだけ大きな円を描くように回します。

- 20〜30回繰り返します。

この3つの体操を1日3回、まずは3ヶ月続けてみてください。5分あれば出来るほど簡単な体操ですが、どんなにバキバキな方でも肩甲骨の動きが改善してきますよ^ ^

より効果をあげるためには、最後の1回はお風呂上がりなど体が温まった時がおすすめです!

まとめ

肩甲骨はがしは施術者にやってもらうのも良いかと思いますが、日頃から動かすようにすることで自分でもはがすことが出来ます!

また、整体院などで肩甲骨をはがしてもらった後も自分で動かす習慣をつけることではがれた肩甲骨を維持することが出来ますよ(^_−)−☆

コメント