太ももの外側が張り出していると横に広がり脚が太く見えてしまいますよね。体幹が弱かったり外側重心で歩く人は外側の筋肉ばかりを使ってしまい張り出してしまいがち。

この張りを改善するために特に注目したい筋肉が『大腿筋膜張筋』。ここが疲労すると太ももの外側全体が凝り固まり老廃物の蓄積を起こしてしまいます。

太ももの外側の張り解消には『大腿筋膜張筋』が重要です。

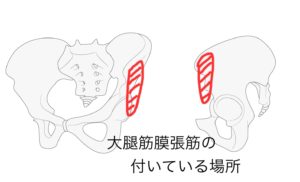

大腿筋膜張筋ってなに?

大腿筋膜張筋は太ももの外側上部という表現よりも骨盤の外側上部といった方が分かりやすいと思います。腸骨稜といって骨盤の左右にあるゾウの耳のような骨の際についている小さめな筋肉です。

「股関節の屈曲・内旋・外転」の動きで使う筋肉。例えばサイドキックなど股関節を屈曲して内旋して外転する時に大きく使われます。

この小さな筋肉がどうして外腿の張りに関係があるのか?実は筋肉自体は小さめですが、外腿に沿って走る長く強靭な「腸脛靭帯」と一体となって働いています。太腿の外側全体を覆っているのが大腿筋膜張筋〜腸脛靭帯なんです。

この腸脛靭帯はとても分厚くて密度の高い包装用テープのようなしっかりとした伸縮性のない靭帯です。お尻の外側から外腿へ広がり、膝の側面を通って脛骨まで伸びています。

筋肉自体は小さく股関節の動きに作用している筋肉ですが、膝関節をまたぐ腸脛靭帯とつながっているため、二関節筋と同じ働きを持ち二関節筋としても分類されているほどです。

そのため、腸脛靭帯は股関節と膝関節両方の大切なサポーター役となっていて、大腿筋膜張筋と合わせて立脚時や歩行・走行時の安定を常に保つよう働いています。

股関節や膝関節が不安定な時は大腿筋膜張筋が過剰に働くことになるので、もともと股関節のソケットが浅く不安定な方や股関節や膝関節周辺の筋力が弱い方は常に負荷がかかり大腿筋膜張筋から腸脛靭帯にかけてパンパンに硬くなってしまいがちです。

また、ガニ股やO脚など重心が外側へいってしまう方も常に重心が外側へ行きすぎないように頑張って働くので、外腿全体がパンパンになってしまいます。

外側を使い日常的に続けて疲労が蓄積されると血流が悪くなり老廃物が蓄積され筋膜の癒着・セルライトの原因になります。女性はもともとお腹や下半身に脂肪が付きやすくなっているので、血流の悪いところには特に脂肪が付きやすい体質です。凝り固まった大腿筋膜張筋と腸脛靭帯の疲労を取り血流を改善しいくのことが美脚にはとても大切なポイントになります。

外腿の張り解消!美脚エクササイズ

大腿筋膜張筋の疲労を取り除き太ももの外側をスッキリさせるには筋肉を緩めるだけでなく大腿筋膜張筋をこれ以上酷使しないように股関節や膝関節の外側方向への負荷を減らすことが必要です。

それには股関節や膝関節を安定させるための筋肉、特に内側へ引き寄せる内転筋の強化は必須。そして外側へ行きやすい重心を中心へ改善するために体幹トレーニングも行いましょう。全体のバランス改善をしていくことがポイントになります。

ワイドスクワット

重心を内側へ改善して安定させるためにワイドスクワットで大臀筋と内転筋を強化しましょう。内側が弱いタイプの人にはとても効果的なトレーニングです。

- 足を腰幅の2倍ほど開く。

- 上体を起こしたまま腰を膝の位置まで下ろして元にもどす。

- 10〜30回疲れるまで行いましょう。

※背中は丸くならないように。お尻と内股を意識しましょう!

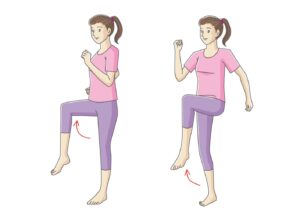

腿上げエクササイズ

股関節を安定させる他、姿勢を安定させる大事な筋肉が腸腰筋。腿上げエクササイズでは腸腰筋や膝関節を守る大腿直筋が使われます。体幹の安定も意識しながら行いましょう!

- 立ったまま(椅子に座ったままでもOK)行進するように太ももを交互に大きく上げます。

- 疲れるまで繰り返す。

※左右にぐらつかないように、姿勢良く大きく太ももを上げていきましょう。腕振りも大切な体幹トレーニングになります!

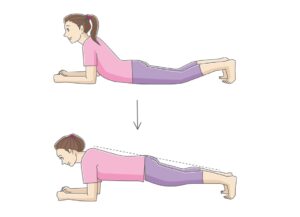

プランク

体幹の強化にはプランクがおすすめ。余裕がある人はワイドスクワットや腿上げエクササイズに加えると効果的です!

- うつぶせになり、肘下とつま先をついて体を持ち上げる

- 腰が反らないように30秒キープ

※腹圧をしっかりかけて出来るだけ30秒頑張ってみましょう。プランクができるようになると重心が驚くほど安定します!

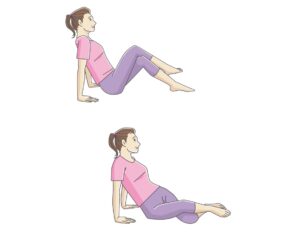

大腿筋膜張筋ストレッチ

固くなって張ってしまった大腿筋膜張筋をピンポイントで緩めることができるストレッチの紹介です。

- 右ひざを立てて左足を足を組むように右足にひっかける

- そのまま左側へ足を倒していく

- 肩甲骨が浮かないように両手を広げる

- 左右交代して同じように行う

※片方ずつ1分くらい伸ばし続けると良いでしょう!骨盤の外側が伸びている感じを実感できればOKです!

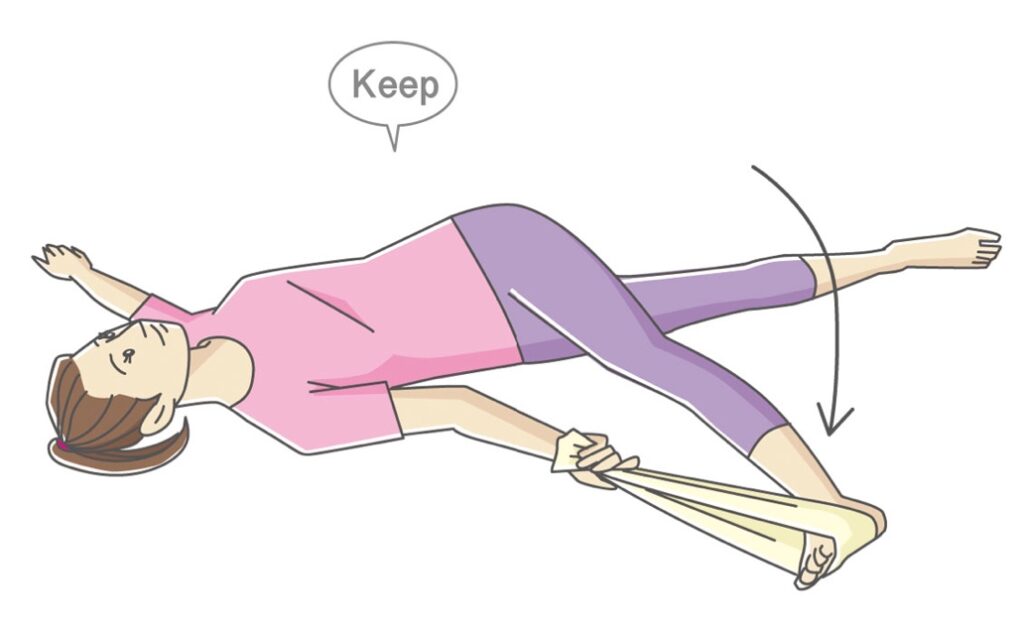

腸脛靭帯ストレッチ

次は大腿筋膜張筋から腸脛靭帯までしっかり伸ばして脚の外側全体の筋膜を剥がしていきます。

- タオルまたは紐を足裏に引っ掛けて反対の手で持ちます。

- 持った手の方へ足を倒して外側全体を伸ばします。

※上半身が横向きになるとストレッチが弱くなるので反対側の手は横に伸ばして両肩が床から離れないようにしましょう。

まとめ

外腿の張りをとってやいくには、外腿を緩めるだけでなく筋肉のバランスを改善していくことが近道。徐々に大腿筋膜張筋にかかる負荷が少なくなり、外腿の張り出しも効率よく改善していきます。

美脚の大切なポイント「大腿筋膜張筋」のケア!参考にしていただければ幸いです^ ^

コメント