インピンジメント症候群は肩をあげる途中で痛みが発生し、上げ切っちゃえば大丈夫という症状が特徴的です。

肩をよく使う人によく見られますが、姿勢の悪さで肩関節のバランスが崩れることでも起こります。

インピンジメント症候群とは?

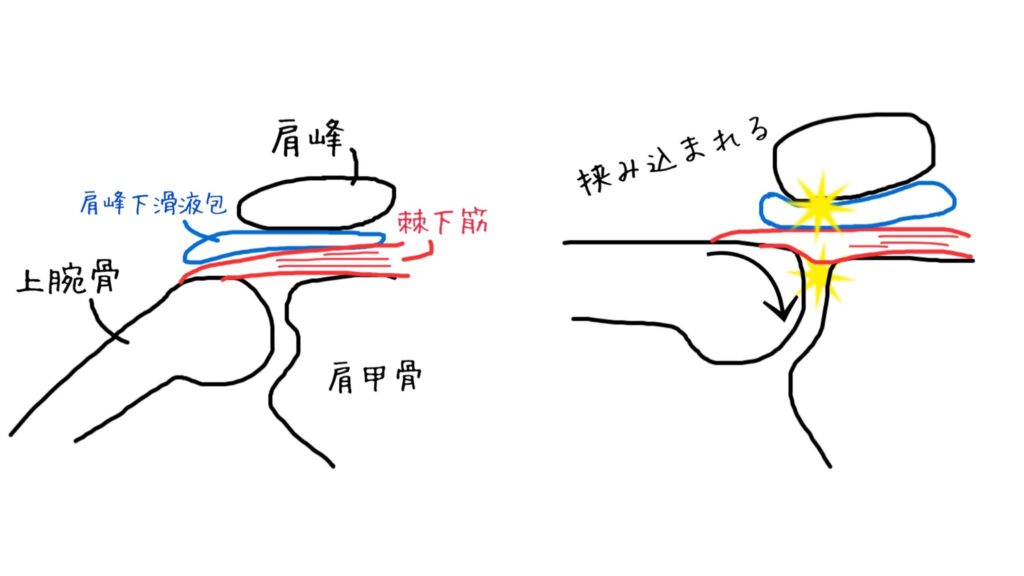

インピジメントとは衝突という意味があり、腕を上げた時に腱板や滑液包が肩関節に衝突して挟みこまれてしまう症状です。

挟み込みが起きた時に一番痛みを強く感じ、その部分を過ぎると痛みは緩和します。

挟み込みは肩の使いすぎや加齢による組織の劣化またはバランスが崩れて骨棘が形成されることが原因で起こります。

野球など肩を使うスポーツで起こりやすいとされていますが、日常生活で発症する場合も多くあります。日常生活で発症した場合は特に思い当たることがない場合も多く改善するためには原因特定も最大のポイントとなります。

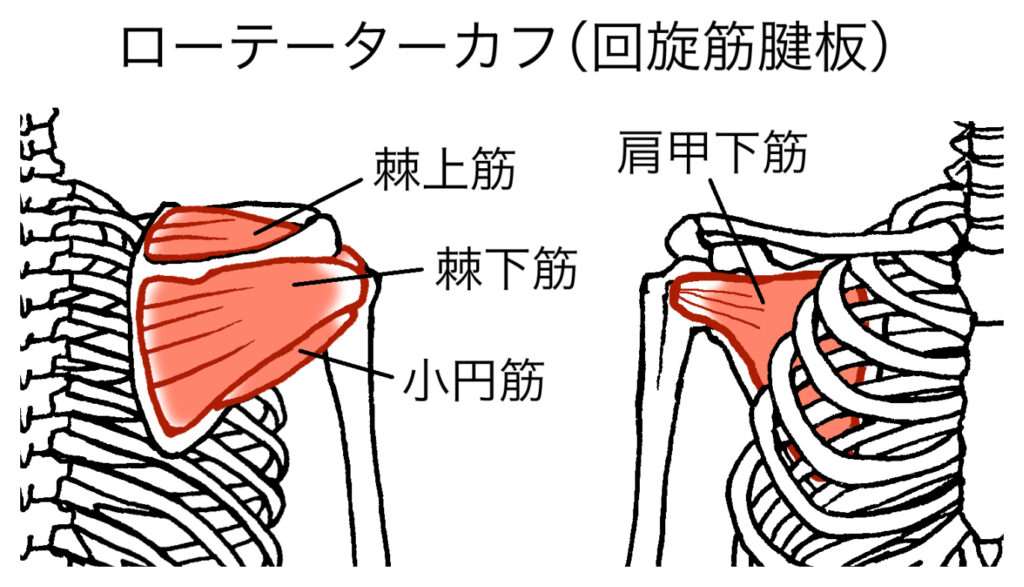

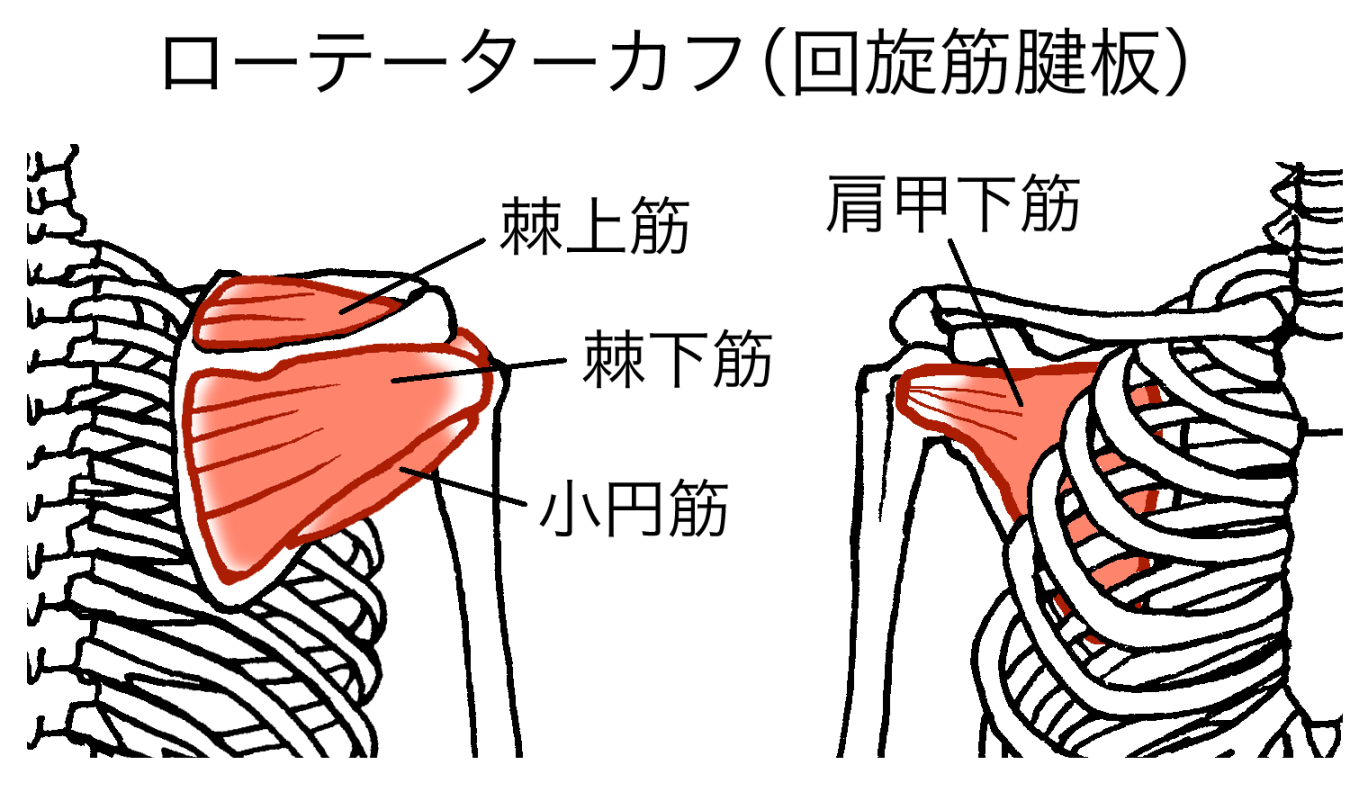

挟み込みが起きやすい筋肉は腕を上げる時に使う棘上筋。他にも肩甲下筋や上腕筋長頭などが原因になる場合もあります。

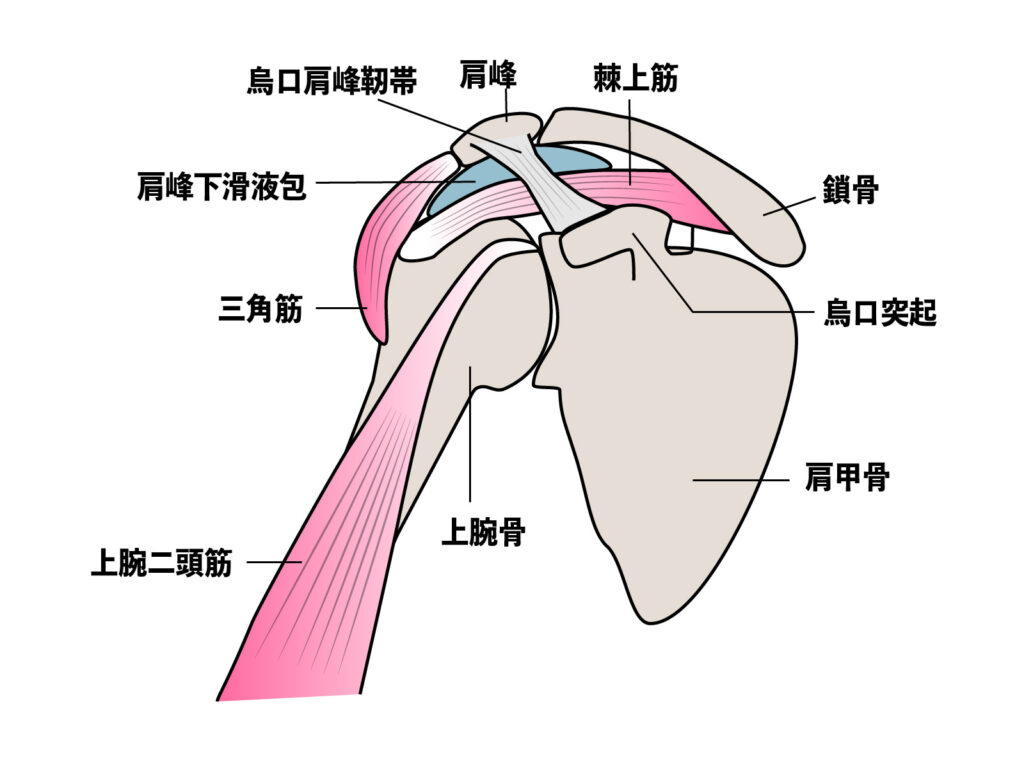

肩の周りには肩関節を安定させる役割の筋肉(棘上筋・棘下筋・小円筋・肩甲下筋)があり、上腕骨骨頭を包み引きつける感じで付着しています。これを腱板と言います。本来ならば挟み込まれることはないのですがバランスが崩れると腕を上げた時に挟み込みが起きてしまうのです。

また、滑液包は関節の間にありクッションの役割をしています。関節内の衝撃を和らげたり関節を滑らかに動かすよう働いていますがバランスが崩れることで上手く機能出来なくなり挟み込みが起きやすくなります。

痛みを我慢して放置し続けていると肩が上がらなくなったり腱板の部分断裂などに発展する可能性もありますので注意が必要です。

インピンジメントの対処法は?

基本的には原因となる動作を極力避けることが一番です。痛みの出る動作を避けることもそうですし、根本的な原因を取り除くことも重要です。

スポーツや仕事で肩を使う場合は可能ならば改善するまで安静に過ごすのが一番です。どうしても休めない場合は肩のストレスを減らすためにサポーターを使用して痛みが強い時は痛み止めを服用します。

原因がはっきりしない場合は日常生活で肩に負担をかけていないか今いちど振り返ってみましょう。肩を使っている自覚がなくても意外とストレスがかかる姿勢や動作をしていることがありますよ。

【インピンジメントを起こしやすい生活習慣】

- 高い場所の窓拭きや洗濯物を干す

- 高い場所への荷物の上げ下ろし

- 電車で長時間つり革につかまる

- 重い荷物を肩にかけ続ける

- 猫背や巻き肩

原因になる動作を探ることで早期改善・再発予防になってきます。

同じ腕で長時間または毎日同じ動作を続けていないか?猫背や巻き肩になっていると更にリスクは高まります。

インピンジメント予防外旋筋トレーニング

現代社会では体を丸くして体の前に腕を伸ばして作業をすることが多いので肩の内旋筋が強く肩の外旋筋が弱くなりやすい特徴があります。

インピンジメント予防・再発防止には巻き肩改善にも役立つ外旋筋トレーニングが効果的です。

肩外旋筋強化トレーニング

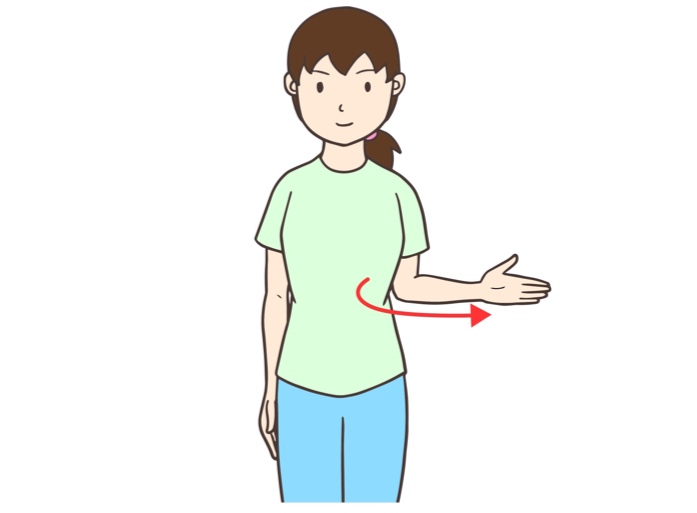

イラストのように軽い負荷で繰り返し肩の外旋を行います。空中でも良いですが、細いゴムを引っ張ることでより効果を実感できます。

《ゴムを使った外旋筋トレーニング》

- パンツのゴムのような強度の弱いゴムを用意し、ドアノブなどに括り付ける。

- ゴムを軽く摘み、肘を動かさないように外旋運動を繰り返す。この時もう片方の手は肘の下において固定すると◎

- 30回〜50回繰り返す。

ポイントは「軽い負荷で回数を多く」

このトレーニングは肩を外旋させるインナーマッスル棘下筋と小円筋のトレーニングです。負荷を重くしてしまうとこの小さな筋肉より大きな三角筋の後面が使われてしまうので注意しましょう。

まとめ

急に起きたように思われる体の不調でも、生活の中に必ず原因があります。特に思い当たる出来事がないという場合は、ある1つの大きな出来事が原因というわけではなく日常の生活の中での小さな積み重ねから起きていることが多かったりもします。

生活の中の小さな積み重ねは不調にもなり得ますし絶好調にもなり得ます。心当たりがない方は、まず自分の日常を振り返ってみることから始めましょう!

コメント